地名由来:

虹溪镇原名十八寨,适开化府属马关县亦有一“八寨”之地,土匪出没无常,被视为匪区,为免混同,乃由地方绅首(清末巨商)王炽等提议申请批准,于清光绪十七年(1891年)更名为“虹溪”。

基本介绍:

虹溪镇古称“十八寨”,距弥勒市区40余公里,是清末巨商王炽的故乡。全镇国土面积157平方公里,其中耕地面积39106。最高海拔1974米、最低海拔1080米,年均气温16.8℃,年均降雨量800毫米。主要粮食作物为水稻、小麦、玉米,主要经济作物为烤烟,养殖业以牛、羊、猪、家禽为主,新兴产业有花卉、蓝莓、巴西菇、食用玫瑰、大棚葡萄、韭黄、生菜、芦笋等。镇党委下辖11个党总支,76个党支部,共有党员1304人。全镇辖1个社区居委会、8个村委会,共86个自然村98个村(居民)小组15548户46990人,70%以上人口分布在坝区,居住着汉、回、彝、傣等民族。镇域内共有省级文物2处(石牌坊、文笔塔)、

荣誉排行:

2018年12月,2018年云南省卫生乡镇名单出炉,虹溪镇上榜。

2014年7月,虹溪镇被国家住房城乡建设部等七部委确定为全国重点镇。

文化旅游:

弥勒白龙洞风景名胜区位于云南省弥勒县境内西南虹溪镇,白龙洞距弥勒县城28公里,白龙洞风景区1993年公布为云南省第二批省级风景名胜区,2001年被评定为国家AA级旅景区。随着弥勒县旅游业的发

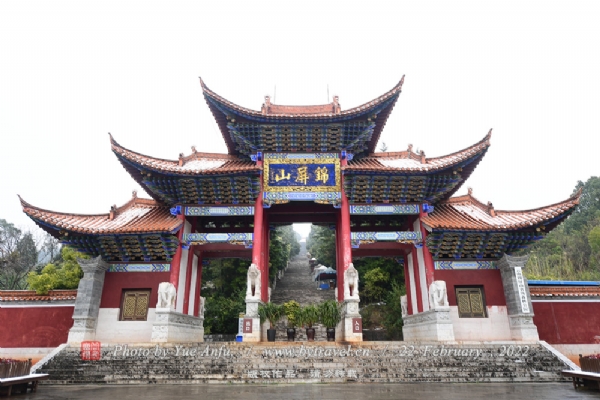

虹溪石牌坊位于弥勒县虹溪镇东门街中段。青石建造,东西向,占地面积64平方米,建于清光绪二十六年(1900年)。坊通高40米,宽6米,三重檐四柱三间,柱脚石墩有八个石狮子相对而立。坊头正中有一

虹溪文笔塔,位于红河州弥勒县虹溪镇南五公里处,坐落在文笔村东扎营山顶,与魁星阁遥相对应。省级文物保护单位。明正德年间,云南巡抚何孟春、巡按陈察曾率兵扎营此山而得扎营山之名。前贤习于钟灵毓秀之

历史沿革:

西汉元封二年(前109年),属律高县。

南宋宝祐元年(1253年),属广西路。

元、明时,出现十八寨。

明嘉靖元年(1522年),置十八寨守御千户所。

清顺治十五年(1658年),改设部、推之官,沿用明制直属云南省军事指挥机构。

清康熙七年(1668年),撤守御所,置伍官之制,属弥勒。

民国二十二年(1933年),设区公所,虹溪属二区。

民国三十年(1941年),二区改为设虹溪、复兴(巡检司)两镇。

民国三十八年