地名由来:

明代嘉靖十六年(1537)《内黄县志》载有“亳城集”。“亳”是商王的都邑所在,它与“京”同义,在商民族的心目中,“亳”就是圣地。由于商王朝数百年来多次迁都,商王河亶(dǎn)甲在位时建立都城于亳城,历经殷代商中宗、河亶甲、祖乙三代,作为都城达到一百多年,故名亳城。

基本介绍:

亳城乡位于内黄县城西南12公里。东邻后河镇,西邻老塔坡与高堤乡毗连,南邻六村乡,北与东庄镇接壤,面积67.7平方公里,占全县总面积的5.9%。辖28个行政村,29个自然村,191个村民小组,10876户,48000人,其中非农业人口852人,耕地7万亩,农民人均耕地1.45亩。2005年,全乡工农业总产值4.5亿元。

亳城,民国时为内黄县第三区,新中国建立前为内黄县第一区,1949年改为第七区。1955年第七区撤销,亳城地区划属井店区;1957年撤区并乡,建立区级建制的亳城乡,1958年改为亳城乡人民公社,1984年恢复亳城乡,乡人民政府驻亳城集原第七区区公所旧址。

亳城乡原西部为沙地,中

荣誉排行:

2022年2月,亳城镇被评选为安阳市2021年度市级文明村镇。

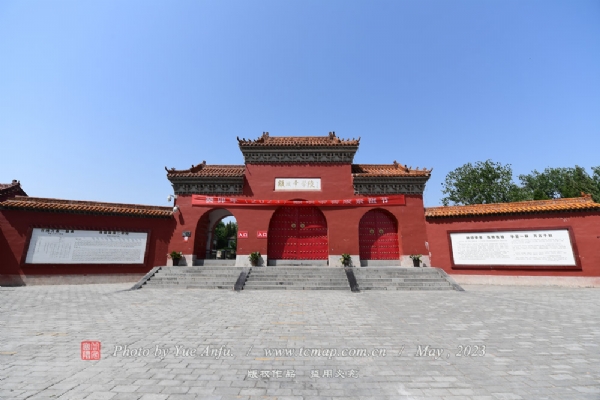

文化旅游:

河村遗址

河村遗址位于内黄县亳城镇河村,年代为商,为安阳市第四批市级文物保护单位。

历史沿革:

1928年为内黄县第三区。

新中国成立前(1949)为内黄县第一区。

1949年改为第七区。

1955年第七区撤销,亳城地区划属井店区。

1957年撤区并乡,建立区级建制的亳城乡。

1958年成立亳城人民公社。

1984年成立亳城乡,乡人民政府驻西亳城。

2017年撤乡设镇,沿用至今。

区划代码:~201,城乡分类代码:220,为村庄。

据马庄故称刘张表村。马氏家书载:先祖马飞行自山西洪洞迁此定居,敷衍生息人丁日重,后因刘姓搬迁,村内马姓居多,更名为马家庄,简称马庄,沿用至今。清乾隆四…[详细]

区划代码:~202,城乡分类代码:220,为村庄。

次范村,古称古楼村。据因李姓迁此定居,故名李次范,沿用至今。清乾隆四年(1739)《内黄县志》载有“李家次范”。…[详细]

区划代码:~203,城乡分类代码:220,为村庄。

据曾称李娄、王拐、院子。后演变为院当沿用至今。明嘉靖十六年(1537)《内黄县志》载有“院子村”。…[详细]

区划代码:~204,城乡分类代码:220,为村庄。

次范村,古称古楼村。据因刘姓迁此定居,故名刘次范,沿用至今。清乾隆四年(1739)《内黄县志》载有“刘家次范”。…[详细]

区划代码:~205,城乡分类代码:220,为村庄。

次范村,古称古楼村。据因岳姓迁此定居,故名岳次范,沿用至今。清乾隆四年(1739)《内黄县志》载有“岳家次范”。…[详细]

区划代码:~206,城乡分类代码:220,为村庄。

次范村,古称古楼村。据因马姓迁此定居,故名马次范,沿用至今。清乾隆四年(1739)《内黄县志》载有“马家次范”。…[详细]

区划代码:~207,城乡分类代码:220,为村庄。

清据村落形成于明永乐年间,当时李旺、李太和两兄弟从山西洪洞县迁民到此,起初住村东北1里处。后来发现西南处常有一物闪闪发光,经寻觅是一块平面石板,石板下…[详细]

区划代码:~208,城乡分类代码:220,为村庄。

东毫城村是河南省安阳市内黄县亳城镇下辖的行政村。…[详细]

区划代码:~209,城乡分类代码:220,为村庄。

南也庄村是河南省安阳市内黄县亳城镇下辖的行政村。…[详细]

区划代码:~210,城乡分类代码:220,为村庄。

据传碑文记载,明嘉靖十三年,(1534)称河道村。明初张姓先祖张盘,先人姚氏于永乐十三年(1414)自山西洪洞迁此定居,后因张姓居多,更名张家草坡,后…[详细]

区划代码:~211,城乡分类代码:121,为镇中心区。

西毫城村是河南省安阳市内黄县亳城镇下辖的行政村。…[详细]

区划代码:~212,城乡分类代码:220,为村庄。

据明代中期曾出了一名王姓诰命,后为了纪念王诰命,故将村更名王诰村,演变为王告,沿用至今。清乾隆四年(1739)《内黄县志》载有“王诰”。…[详细]

区划代码:~213,城乡分类代码:220,为村庄。

据明代以前叫河道村,明初大迁民后,因其魏姓居多,改为魏家庄。清光绪年间称魏庄。1982年更名为魏家庄,后演变为魏庄,沿用至今。清乾隆四年(1739)《…[详细]

区划代码:~214,城乡分类代码:220,为村庄。

据明初建村,刘、文两姓人家从山西洪洞大槐树迁此定居,以方位取名东永建,沿用至今。清乾隆四年(1739)《内黄县志》载有“东永建”。…[详细]

区划代码:~215,城乡分类代码:220,为村庄。

杜留村是河南省安阳市内黄县亳城镇下辖的行政村。…[详细]

区划代码:~216,城乡分类代码:220,为村庄。

河村村是河南省安阳市内黄县亳城镇下辖的行政村。…[详细]

区划代码:~217,城乡分类代码:220,为村庄。

村庄历史悠久。清乾隆四年(1739)《内黄县志》载有“大兴寺在裴村西二里许,唐武德三年(620)建。久圯,止遗一塔”。传由裴姓建村,自唐宋以来,裴姓名…[详细]

区划代码:~218,城乡分类代码:220,为村庄。

据明初建村卢、段两姓从山西洪洞大槐树迁此建居,以方位取名西永建,沿用至今。清乾隆四年(1739)《内黄县志》载有“西永建”。…[详细]

区划代码:~219,城乡分类代码:220,为村庄。

村古称大流村。明初陈氏迁此定居。大流村原住有苏、董两姓,先后绝嗣后,村中只剩下陈姓,改称陈流村。沿用至今。明嘉靖十六年(1537)《内黄县志》载有“陈…[详细]

区划代码:~220,城乡分类代码:220,为村庄。

据明洪武年间,刘、李、赵三姓自山西洪洞县迁此定居建村,因此处有一座墩台高七级,故以七级命名,因姓氏称刘家七级,后演变为刘七级,沿用至今。清乾隆四年(1…[详细]

区划代码:~221,城乡分类代码:220,为村庄。

闫高固村是河南省安阳市内黄县亳城镇下辖的行政村。…[详细]

区划代码:~222,城乡分类代码:220,为村庄。

明初从山西洪洞县迁民至此,新建一庄故名。后因姓氏演变为裴辛庄,沿用至今。清光绪十八年(1892)《内黄县志》载有“新庄”。…[详细]

区划代码:~223,城乡分类代码:220,为村庄。

据明洪武年间,刘、李、赵三姓自山西洪洞县迁此定居建村,因此处有一座墩台高七级,故以七级命名,因姓氏称赵家七级,后演变为赵七级,沿用至今。清乾隆四年(1…[详细]

区划代码:~224,城乡分类代码:220,为村庄。

据明洪武年间,刘、李、赵三姓自山西洪洞县迁此定居建村,因此处有一座墩台高七级,故以七级命名,因姓氏称刘家七级,后演变为刘七级沿用至今。清乾隆四年(17…[详细]

区划代码:~225,城乡分类代码:220,为村庄。

赵高固村是河南省安阳市内黄县亳城镇下辖的行政村。…[详细]

区划代码:~226,城乡分类代码:220,为村庄。

据为黄河岸上一码头,明初由山西洪洞县“物儿头”村迁此,为纪念原籍,将村名改为物儿头。后演变为物头,沿用至今。清光绪十八年(1892)《内黄县志》载有“…[详细]

区划代码:~227,城乡分类代码:220,为村庄。

据明前建村,位于黄河故道北岸上,故名岸上村,简称岸上,沿用至今。明嘉靖十六年(1537)《内黄县志》载有“岸上村”。…[详细]

区划代码:~228,城乡分类代码:220,为村庄。

南高村是河南省安阳市内黄县亳城镇下辖的行政村。…[详细]